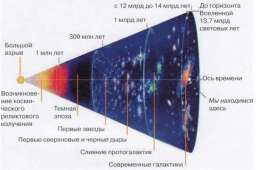

На первый взгляд, Солнечная система похожа на гигантский плоский блин: планеты, спутники и астероиды движутся вокруг Солнца в пределах плоскости, называемой эклиптикой. Кажется логичным, что, если космический аппарат полетит перпендикулярно эклиптике, он быстрее покинет Солнечную систему. Но на самом деле всё не так просто.

Эклиптика — не граница Солнечной системы

Представьте, что космический корабль стартует с Земли и поднимается строго «вверх» относительно эклиптики. Однако границей Солнечной системы является облако Оорта — сферическая зона комет и ледяных тел диаметром около двух световых лет. Оно окружает всю Солнечную систему, а не лежит в одной плоскости.

Даже если аппарат покинет плоскость эклиптики, пролетев её толщину в 100 миллионов километров, до облака Оорта ему останется несколько триллионов километров. Таким образом, «вертикальный» маршрут не сокращает путь.

Гравитация Солнца — главный барьер

Солнце содержит 99,86% массы Солнечной системы, и его гравитация действует как невидимая верёвка, притягивая всё вокруг. Для выхода из Солнечной системы требуется первая космическая скорость (30 км/с на земной орбите) и вторая космическая скорость (42 км/с, чтобы преодолеть солнечную гравитацию).

Когда аппарат летит вдоль эклиптики, он может использовать гравитационные манёвры возле гигантских планет, таких как Юпитер и Сатурн, чтобы ускориться. Так, «Вояджер-1» благодаря гравитационным манёврам достиг скорости 17 км/с и покинул эклиптику за 47 лет.

Если бы он летел «вверх» чисто на топливе, без помощи гравитации планет, запасы горючего быстро иссякли бы, и аппарат начал бы падать обратно к Солнцу. Учёные подсчитали, что «вертикальный» маршрут требует как минимум в два раза больше топлива, чем традиционный путь вдоль эклиптики.

Будущее межзвёздных полётов

Сейчас единственный способ ускорения в космосе — гравитационные манёвры. Однако в будущем, если человечество создаст ядерные термоядерные двигатели или антивещественные ракеты, станет возможным преодоление гравитации без посторонней помощи.

Но даже тогда полёт «вверх» будет оправдан только в одном случае — если цель действительно находится вне плоскости Галактики. В противном случае двигаться вдоль галактического диска гораздо эффективнее.

Для сравнения:

- Толщина галактического диска Млечного Пути — 3000–12 000 световых лет.

- Диаметр Галактики — 100 000 световых лет.

- Расстояние до галактики Андромеды — 2,54 миллиона световых лет.

Таким образом, даже для развитых цивилизаций, владеющих световыми или сверхсветовыми технологиями, полёт «вверх» по галактическому масштабу мало что меняет.

А если лететь быстрее света?

Если гипотетическая цивилизация сможет двигаться с околосветовой или сверхсветовой скоростью, время для неё будет течь иначе из-за эффекта замедления времени. Для внешнего наблюдателя путешествие может занять миллионы лет, а для экипажа — всего несколько лет или даже месяцев.

Поэтому в масштабах Вселенной понятие «быстрее» или «медленнее» становится относительным. Возможно, для развитых цивилизаций время вовсе не имеет значения.